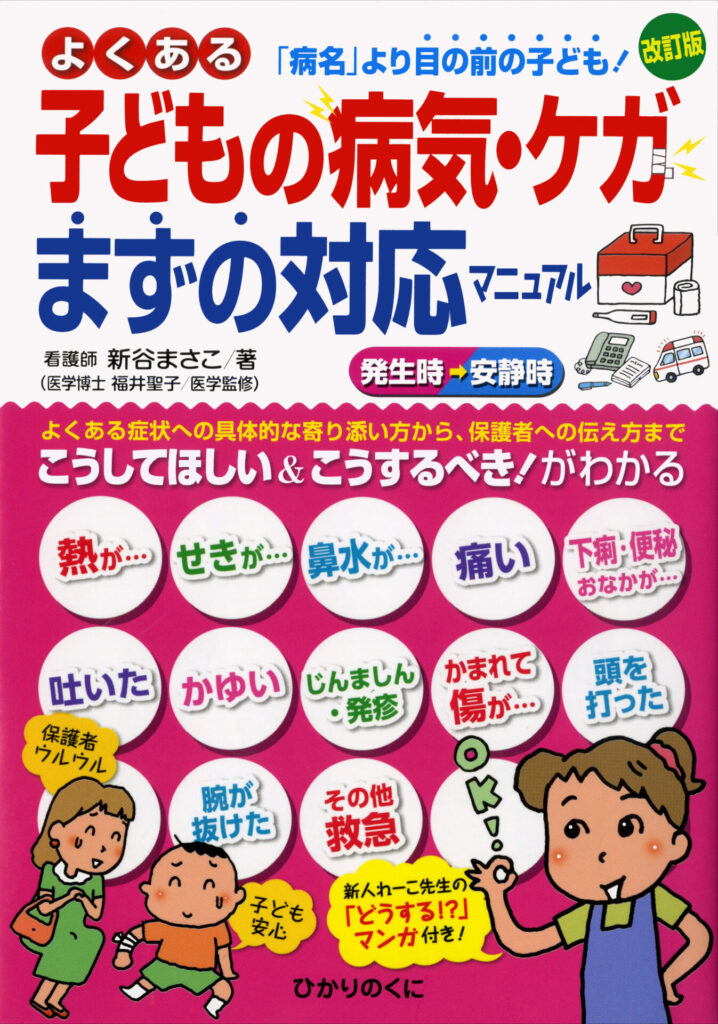

【書籍紹介】よくある子どもの病気・ケガまずの対応マニュアル

子どもの病気やケガって、突然すぎて焦ってしまいます。

朝は元気だったのに、急にぐったり。

どこかぶつけて血が出た。

「どうしよう…病院行く?それとも様子見る?」

そんなふうに、頭が真っ白になる時こそ、この本の出番です。

#8000(子ども医療電話相談事業)に10年以上出務している私が、1万人以上の保護者の相談と保育所の現場の声をもとにまとめた【まずの対応マニュアル】です。

特徴としては、

- まずの対応→観察→応急手当→家庭への4ステップ

- イラストとマンガで「見る」本

- 子どものからだの仕組みを理解

見るだけで「まず何をするか?」がすぐわかる、【実用書】となっています。

この本は、保育者むけの本ですが、実は出産祝いの手土産としても選ばれることが増えています。

子どもの病気やケガは、必ず起こるもの。

だからいざという時のお守りとして、そっと手渡す一冊。

子どもも親も、そしてそれを支える保育者の成長を願う本です。

内容:まず何をしたらいいかパッとわかる実用書

朝は元気だったのに、気づいたら、ぐったりしている。

血が出た。熱が出た。

そんな時、目の前の子どもをどうするか、それだけで頭がいっぱい。

だから、「まず、何をしたらいいか?」が、パッと見てすぐわかるようになっています。

読む本というより、見る本。

ほとんどがイラストとマンガだから、頭が働かない時でも開けます。

乳幼児のパパママ、保育士さんや、子どもと関わる仕事の方にも使えます。

本の流れ:対応の4ステップ

この本は、病名や説明が並んでいるだけではありません。

今、このタイミングの時はなにをすればいいか?まずの対応→観察→応急手当→家庭へ

その場面ごとに「まずのケア」「観察ポイント」「楽にする応急手当て」「保護者への伝え方・家庭での看病」の構成です。

しかも、「なぜそうするのか」、子どものからだの仕組みと一緒に書いてあるので、納得しながら試せるようになっています。

ステップ1:まずのケア

…正直、焦ってる時って、本読む余裕ないですよね。

だからこのステップでは、ページを開いてすぐ目に入る場所に「まずこれ!」が書いてあります。

例:熱だったら「とりあえず服をぬがせる」「気温を下げる」など。

家庭や保育現場でよくある声かけ例も添えてあるので、参考にどうぞ。

ステップ2:観察のポイント

.png)

よく「様子見てください」って言われるけれど、どこ見たらいいの?

このステップ2では、症状ごとにチェックすべきポイントがわかります。

慌ててしまう中でも

「ここを見ておこう」

「この症状は病院へ行くレベル?」

判断の助けになる観察ポイントがわかります。

例えば:熱なら「体温」「顔色」「呼吸の早さ」

大人と子どものからだの仕組みのちがいについても解説してあります。

ステップ3:楽にしてあげるために

とりあえずの対応をした後は、少し落ち着きます。

でも同時に、

「これで合っているかな」

「何かできることはないかな」

と迷うことが増えてきます。

そんな時のためにできることや、冷却シート・咳すると肺炎になるかなど、よくある疑問に医師監修のコラムで載っています。

ステップ4:保護者対応とおうち看護

保育や現場でのケアのあと、保護者にどんなふうに伝えるか、また、家庭での看病のポイントも具体的にまとめられています。

ここに書いてある「保護者のきもち」があるのですが、リアルなこころの声を代弁してあります。

独身の新人保育士さんが、興味をもってくれた項目でした。

全部で12の症状。

その都度必要なページが違うので、本棚に片付けるより、ソファー側のマガジンラックにいれて必要な時にだしてくださいね。

本の口コミ・評価

この本は、保育者向けとして作られたものですが、実際はパパママからも感想が届けられています。(Amazonレビューより抜粋)

- 新人指導に使っています。

- 自分の対応の確認になっています!…など

- 9歳の娘が食いつくように読んでいました!

- 自分もいざという時に対応できるように買いました。

- 母子手帳と一緒に置いています。…など

タイトルにあるように「まずの対応」なので、ある程度の経験者からは、「もっと詳しい情報が欲しかった」「写真が欲しかった」という声もあります。

友達の出産祝いの手土産におススメ

実はこの本が「出産祝い」に選ばれることも増えています。

子育て本の中には「子育て方法」や「しつけ」の本が多いですが、そうした価値観が絡まない「看病の本」は贈りやすいと思ってもらえて嬉しいです。

まとめ:まずは目の前の子ども!

子どもの病気やケガって、いつも「急に」「突然」起きます。

そのときは「とにかく今、どうすれば?」で頭がいっぱいになります。

この本は、そんなとき見るだけで動ける実用書です。

病名や診断名を機にするよりも、まず目の前の子どもにできることをしてあげたいですからね。

- 初めての熱

- 受診はしたけど、やっぱりつらそうで心配なとき

- 一人で子どもを見ているとき

そんな時こそ、手に取ってほしい1冊です。

母子手帳と一緒に、すぐ手が届く場所へ。

毎日の子育てや保育の、心強い相棒になってくれればと願います。

株式会社ひかりのくに

著者:新谷まさこ