子どもの具合が悪い時、夫と妻で受診の判断が違う理由

子どもの体調が気になるとき、夫婦で判断が食い違うことはめずらしくありません。

なぜなら、見ているポイントも、判断のよりどころにしている価値観も、それぞれ違うから。

これは保育の現場でも同じで、「受診か様子見か」を迷う場面は日常茶飯事です。

でも、子どもの日常をよく知っている先生たちは、「何がいつもと違うのか」を具体的に観察して判断しています。

だからこそ、決断の決定打は「何が起きているのか」の観察をすることになります。

- いつもできている「食べる・寝る・遊ぶ・出す(声、排泄、呼吸)」の様子

- 体温計などでわかる数値の変化

- 赤み・腫れ・痛がり方など、気になる部位のようす

- 見る・聞く・触れる・においを感じるなど、五感でとらえた違和感

先生たちは、こうした変化にまず気づき、園の判断基準と照らし合わせて保護者と相談しています。

家庭でも「どっちが正しいか」ではなく、「どう決めるか」のパターンを持っておくことで、少し安心できます。

この記事では、夫婦の判断がズレる理由と、保育の現場で大切にされている観察の視点をお伝えします。

夫婦で判断目安が違う時は、観察ポイントが違う

子どもの受診判断は、夫婦で意見が食い違うことは珍しくありません。

なぜなら、人によって「何を見て判断しているか」が違うからです。

ちょうどこの前、パパ向け講座でこんな相談がありました。

この前8ヶ月の娘が、38度の熱がでました。

ミルクも飲めてるし、笑っているから様子をみようかと話したけれど、妻は

「こんなに熱あるのに何言ってるの!」

と、怒って今すぐ行くと言いました。

どちらも「子どもが心配」という気持ちから出た行動。

だから、結論どっちも間違いはありません。

ただ、「それぞれ何を見て、どう思ったか」が違っているんですよね。

- パパは、熱がある状態だけど、

日常の基本である「食事(クウ)・睡眠(ネル)・機嫌(アソブ)・出す宮﨑(排出)」

をみてたx。 - ママは、数値をみて病気への心配からの予防的判断。

どちらが正しい・間違っているではなく、「見ているもの」も「大切にしている価値」も違う だけです。

視点が違うときこそ、「相手が何を大切にしているか」を理解しようとする姿勢が大切です。

つまり自分と相手は対立する敵ではなく、協力し合う仲間であるという感覚を持てるかどうか。

保育の現場にも、正解がない瞬間がある

保育の現場でも、子どもの体調に「これって受診?」と迷うことは、本当によくあります。

というのも、

- 明らかに具合が悪いわけじゃないけど、なんか気になる。

- いつも好きなごはんを食べない。

- 右手だけ動かさない。

- 着替えのとき、肌に赤いものができてるが元気。

そういう意識がなくなるとか、大出血がある、熱が38度ある、のようなはっきりした症状じゃない元気もあるのかな?という様子がある時が判断を悩ませるんです。

今年の夏、博多で開催された「幼児教育サマーカレッジ2025」で登壇させてもらったときも、まさにその話をしました。

テーマは「救急?保護者連絡?様子見?」子どもの“いつもと違う”を見極める力についてです。

先生たちも、日々見極めの中で葛藤しています。

それでも、「あれ?」に気づいてくれるのは、子どもの日常を知ってる保育者だからこそ。

だからこそ、決断の決定打は「何が起きているのか」の観察をすることになります。

- いつもできている「食べる・寝る・遊ぶ・出す(声、排泄、呼吸)」の様子

- 体温計などでわかる数値の変化

- 赤み・腫れ・痛がり方など、気になる部位のようす

- 見る・聞く・触れる・においを感じるなど、五感でとらえた違和感

先生たちは、こうした変化にまず気づき、園の判断基準と照らし合わせて保護者と相談しています。

まとめ:夫婦でモメる前にきめておくと楽になること

受診する・しないで意見が分かれたとき、「どっちが正しいか」よりも、どう決めるかのパターンを持っておくと安心です。

たとえば

● 迷ったときは、まず“今の状態”を一緒に整理する

(食べた?眠れた?笑ってる?数字だけじゃなく“様子”を言葉にして確認する)

● それでもすれ違うときは、ルールを決めておく

(→「迷ったら行く」「朝なら様子を見る」「かかりつけに電話相談する」など)

● 決めたあとは、「正解だったかどうか」より「今どうするか」に切り替える

(不安が残っても、責め合わず共有できたならOK)

夫婦で判断がズレるのは、あたりまえです。

だからこそ、「すり合わせ方」「決め方」を準備しておくことが、次の判断をちょっとラクにしてくれます。

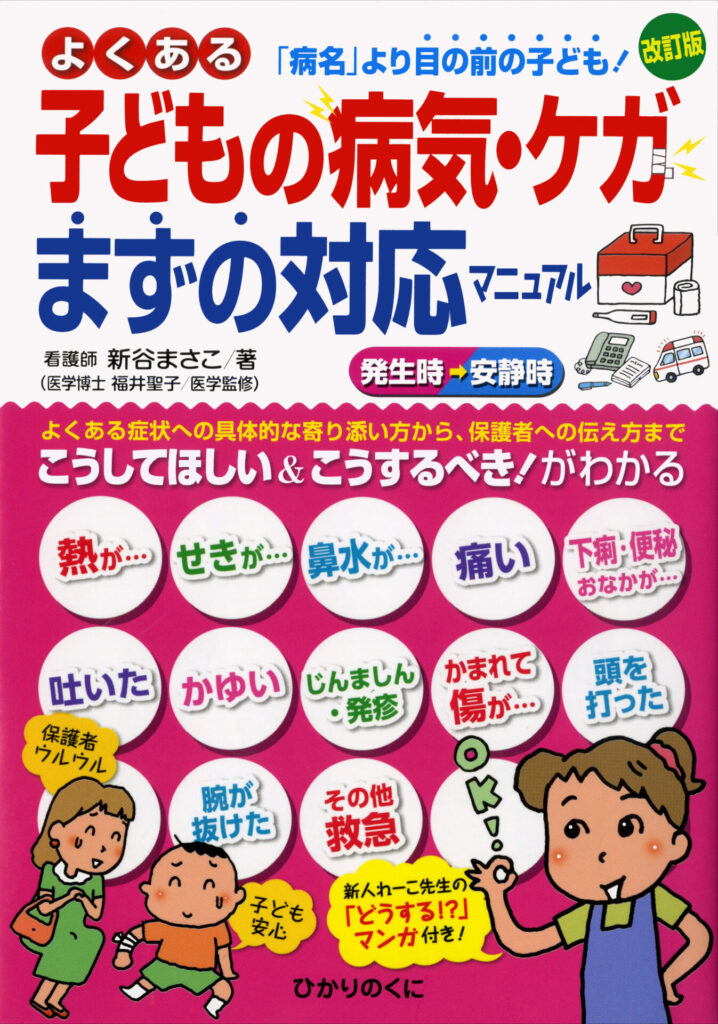

それぞれの症状をどうみたらいいのか、急な時期から落ち着いてくるまでのそれぞれで参考になれば幸いです。