子どもの坐薬、どうやって入れる?先端の向きや使い方の注意点

※この記事は、医療従事者としての経験をもとに、家庭での看病にいかせたことを記載したもので、医学的判断を代替するものではありません。

判断に迷うときは、必ず医療機関にご相談ください。

子ども医療電話相談(#8000)に10年以上たずさわっています、まっしーです。

飲まない!いやっ!

.png)

子どもが薬を受け付けてくれない時、頼りになるのが坐薬(ざやく)です。

でも、「おしりから入れるなんて…痛くない?失敗しない?」と、不安に思う方も多いはず。

この記事では、坐薬をスムーズに挿入するための【向き・痛くないコツ・押し方・切り方】など、最低限おさえていたいポイントをまとめました。

✔ 坐薬を痛がられずに入れるコツ

✔ 坐薬の効果・時間・出てきた時の対応

✔ イヤがられないための前準備

5分で読める内容です。

慌てる前に、ポイントを確認してあげてください。

※この記事は、医療従事者としての経験をもとに、家庭での看病にいかせたことを記載したもので、医学的判断を代替するものではありません。

判断に迷うときは、必ず医療機関にご相談ください。

坐薬とはどんな薬?

子どもの熱さましや吐き気止めに「坐薬(ざやく)」を処方されることがあります。

坐薬は、おしり(肛門)から入れるタイプの薬で、直腸粘膜から成分が吸収され、体に作用します。

口から飲めないときにも使いやすく、赤ちゃんや小さな子どもでも使用しやすい形態です。

主に、解熱鎮痛剤や、吐き気止めなどが処方されます。

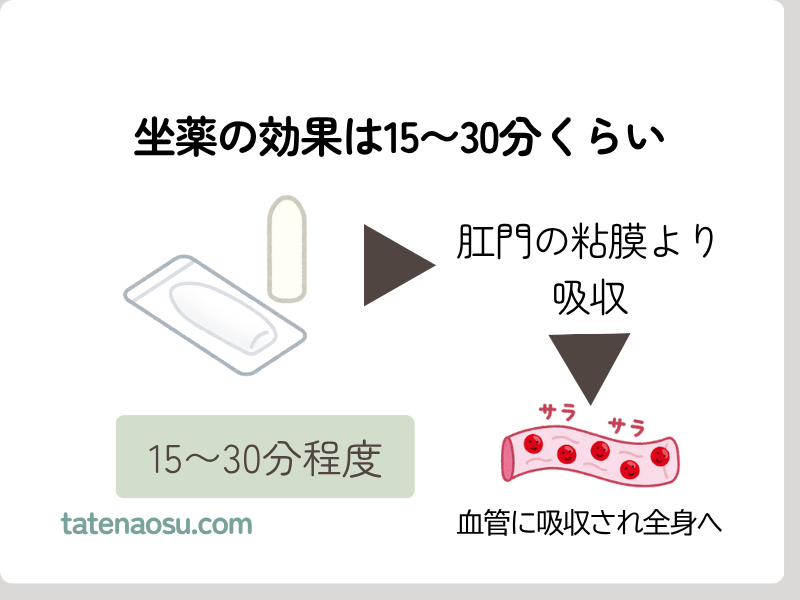

坐薬はどれくらいの時間で効果がでるの?

「坐薬はすぐ効く」

というイメージを持たれる方も多いかもしれませんが、実際には効果がでるまでに15〜30分程度ほどかかることが一般的です。

これは

「肛門→直腸粘膜から吸収→血流にのって全身に作用」

という経路をたどるからです。

一方飲み薬(粉やカプセル)は、

「口→胃→胃の粘膜から吸収→血流にのる」

と、少し違うルートで体に入るため、効果が現れるまでに、30分〜1時間ほどかかることもあります。

※薬の効果の出方には、体調や症状の状態によって個人差があります。必ずしもこの時間で効くとは限りません。

私も焦った経験があります…

看護師として勤務していた私ですが、はじめて我が子に坐薬をつかったときは、正直慌てました。

「え、まだ熱が下がらないの?本当に効いてるの?入れ方まずかった?」

と、焦る気持ちがぐるぐると…。

とくに子どもがぐったりしているときは、一刻も早く楽にしてあげたいという思いが強くなり、冷静ではいられないものです。

でも、「坐薬は吸収に少し時間がかかることもある」と知っておくだけで、気持ちの持ち方が少し変わります。

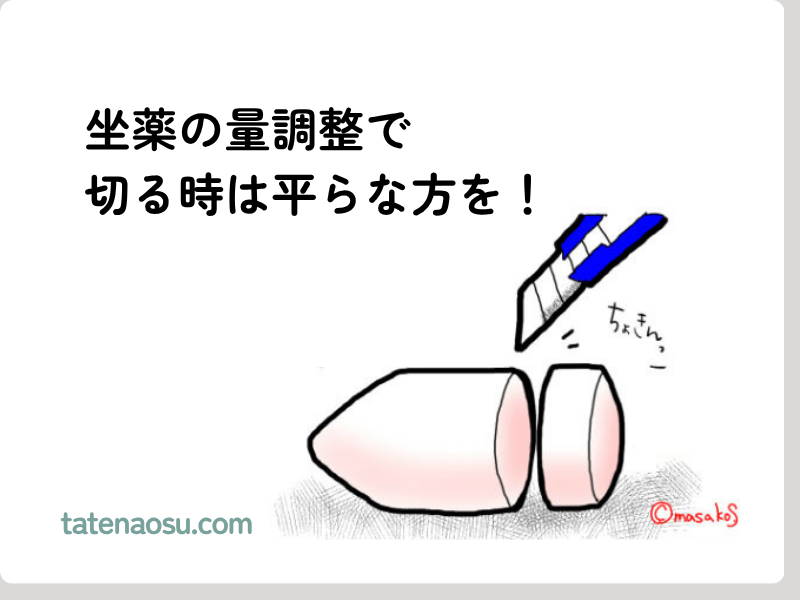

坐薬の切り方

.png)

小児科で「量が多いから2/3に切って使ってね」って言われた!

子どものは、年齢や体重によって適切な量が異なります。

そのため、坐薬は固形だから、「2/3に切ってください」と医師から指示されることがあります。

坐薬は尖った方からいれるとスムーズに挿入できるように設計されているので、「切るときは平らなほう」になります!

坐薬は尖った方から入れるのが基本。調整の場合は反対側(平らなほう)を切ります

うっかり、先端(尖った方)を切ってしまったら…?

大丈夫。坐薬は体温で溶ける性状があるので、角をそっと撫でてとかして丸く整えてあげてください。

平なほうから入れられたとき、ひっかかって痛かった!

.png)

坐薬の入れ方

坐薬は、「正しく使えば痛みも少なく、赤ちゃんにも使えるお薬」です。

あ良いやためらいがあると、かえって子どもが不安になるので、以下の手順で落ち着いて対応してみてください。

参照)「看護師・看護学生のためのレビューブック2026」メディックメディア

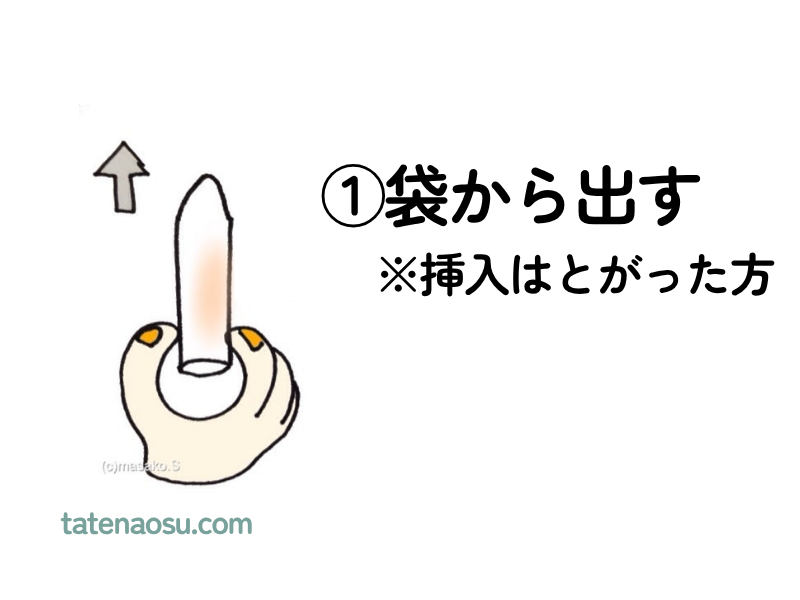

①袋から出し、尖ったほうを先にする

先端がとがっている方がスムーズに入りやすく、基本的にはこちらを先にします。

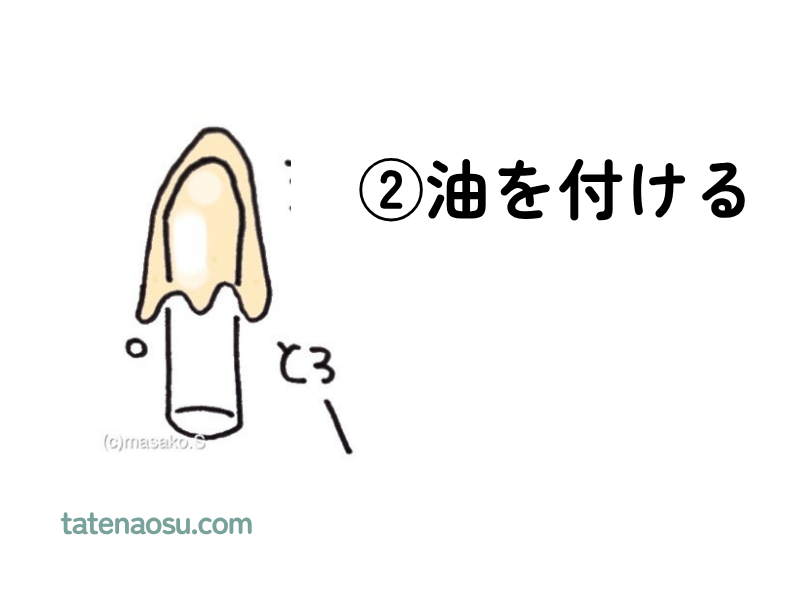

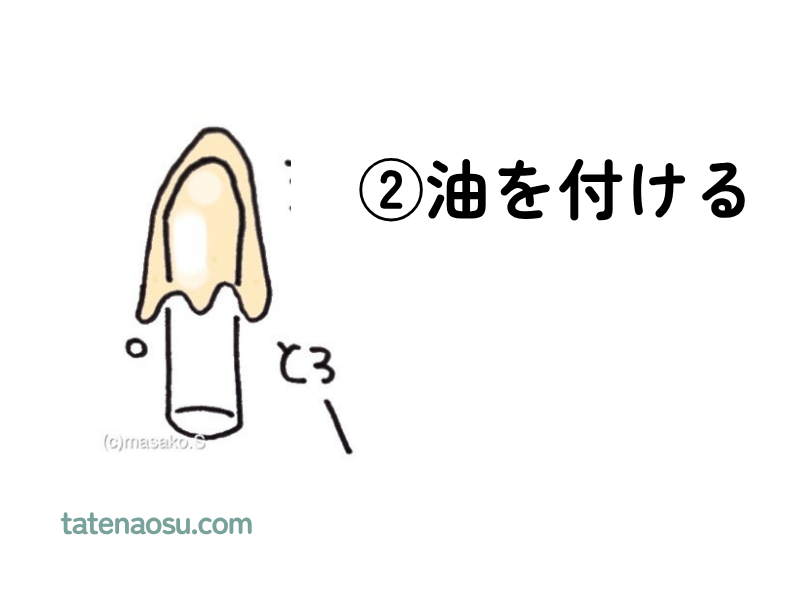

②油(ワセリン等)をつける

ワセリンやサラダ油、オリーブオイルなどを、先端に少し塗ります。

これだけで、挿入時の痛みや違和感を大きく減らせます。

あと、潤滑油がないと、入りにくくて痛いです。

③肛門に挿入

横向きで寝かせて、姿勢を安定させます。

その後、指の腹でそっと押し込みます。

全部がすっぽり入ると、指先に「入った感じ」がわかります。

坐薬がうんちと一緒に出た時の対処

坐薬を入れた直後にうんちが出てしまうことがあります。

そんな時は、出てきた坐薬の形状を確認することが大切です。

判断のポイントは、坐薬の“形”がどうなっているかです。

・坐薬の形が残っている→でてきた坐薬を再挿入(油をつけなおして)

まだ体内に吸収されていないので、油(ワセリンなど)をつけ直して、優しく再挿入します。

・坐薬がほとんど溶けて液体→入れ直し不要(吸収が期待できている状態)

坐薬が液状になっていたり、掴めないほど形が崩れている場合は、すでに体に吸収されている可能性が高いため、入れ直したり、新しく追加する必要はありません。

・坐薬の形が残っている→でてきた坐薬を再挿入(油をつけなおして)

・坐薬がほとんど溶けて液体→入れ直し不要(吸収が期待できている状態)

※この記事は看護師としての実体験に基づいたものですが、症状や薬の使用に不安がある場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

まとめ:坐薬は赤ちゃんにも使える形態です

坐薬は、赤ちゃんにでも使える医薬品のひとつです。

ただ、実際に使おうとすると

「押しこんで痛くないかな?」

「ちゃんと入れられるかな?」

「これで効かなかったらどうしよう…」

そんなふうに、不安になるのも自然なことだと思います。

私自身、あの小さな肛門にぐいっ!と押し込んで確実に入れたはずなのに、なかなか熱が下がらず「失敗したのかも…」と焦ったこともありました。

けれど、坐薬は効果が出るまでに時間がかかることもある薬です。

また、体調や使用のタイミングによって、薬の効き方にも差が出ることがあります。

\坐薬の挿入:失敗しない3つのポイント/

- 尖ったほうから入れる

- 潤滑油を使う

- うんちと一緒に出たら形状をチェック

使い方のポイントを押さえたうえで、できることはやったなら、あとは、子どもの回復力を信じて寄り添う時間を大切にしましょう。

「よし、がんばった」と、自分にも声をかけてあげてくださいね。

夜間や休日で迷ったときの相談窓口と参考サイト

「今すぐ病院に行くべきか迷う」そんなときには、以下の相談窓口やサイトを利用するのも安心です。

- 夜間の救急電話相談 ▶︎📞 #8000(子ども医療電話相談)

- 症状別の対応がわかる ▶︎ こどもの救急(公益社団法人 日本小児科学会)

- 誤飲・誤食等の中毒相談 ▶︎中毒110番・電話サービス

【本ブログのスタンスとお願い】

このブログでは、私自身の経験や知識をもとに「家庭でできる看病の工夫」を共有しています。

- すべてのご家庭・お子さんに当てはまるとは限らないため、あくまで参考情報としてご覧ください。

- 「今すぐ受診すべきか」などの判断に迷う場合は、必ず医療機関や【#8000(子ども医療電話相談)】などの公的相談窓口をご利用ください。

- 本ブログの内容は、あくまで私個人の発信であり、所属する機関・団体とは関係ありません。

- コメント欄での緊急相談・医療判断には対応できかねます。

大切なお子さんのためにも、不安なときはどうか遠慮せず、医療機関にご相談ください。