妻よ、そのイライラをぶつけるのもうやめて

こんにちは、まっしー(母)です。元イライラ妻で、今ほわほわ妻してます。

「妻が子どもにイライラしている」

「家の空気がどんよりしている」

「もう知らん!、と放っておきたくなる」

でも、実はこれ…放っておくことで家族の痛みが深くなるパターンかも…。

怒りの裏には「わかってほしい」が隠れているとよく言われますが、ぶつけられる側にそんな余裕はありませんよ。

だからこそ、つい距離を置きたくなる。

でも、それではやっぱり何も変わりません。

もーーー!

ということで、この記事では、「ただ我慢する」でも、「言い返す」でもない、新しい向き合い方が見えてこれるヒントを、私の体験談でお伝えしています。

怒っている人を放っておかない。

その選択が、家族の未来を、ちょっと変えてくれます。

妻のイライラに巻き込まれて疲れていませんか?

妻が子どもにイライラして怒鳴る…あの空気、正直しんどいですよね。

毎日顔を合わせる相手だからこそ、こっちまでピリつく。

怒りの感情は、ぶつけられる側にとってはきついものです。

職場でもそうです。

できれば避けたいし、できれば穏やかにやり過ごしたい。

けれど、自然鎮火もなかなかない上に、巻き込まれていって大惨事!

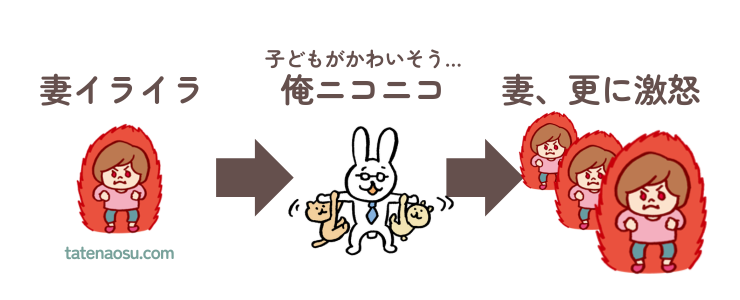

たとえば、子どもを怒鳴ってる妻を見て、「自分は優しくしよう」と思って子に寄り添う。

すると、子どもが自分になつく

→ 妻が不機嫌になる

→ 自分も疲れる。

…こんな悪循環、心当たりありませんか。

そして気づけば、「もう知らん」「いい加減にしろ!」「俺に口出しするな!」って、距離を置いてしまう。

でもそれ、問題を手放しただけで、どこかで引きずることになるんです。

応急処置にはなるけど、根本的には何も変わっていない。

イライラ妻に「やめてほしい」は通用しないから、主導権は自分に戻す

だからこそ、行き詰まったときは、相手ではなく「自分を主語」にしてみることが必要になってきます。

「妻がイライラして、子どもに怒鳴っている」

この光景が嫌ならば理想はきっと逆。

「妻が穏やかに子どもと遊んで、それを眺めて微笑ましく思う自分」

こちらが、望む姿なんじゃないでしょうか。

「知らん!」と放っておく選択は、どちらになるか。

いつものパターンで、振り回されているのならば、いつもと違う対応をするチャンスです。

元イライラ妻だった私から、悩むパパへ

先日、NPO法人ファザーリング・ジャパンのFJスクール2025【家族経営クラス】で、私の子育て体験をお話する機会がありました。

私が選んだテーマは「夫婦・義母・介護をめぐる、家族のリアル」

私も、かつては「イライラをぶつける妻」だったんです。

でも、ある日、自分が“ぶつけられる側”に立たされたことで、初めて気づいたことがありました。

「ああ、私もこんなふうに傷つけていたんだ。心底嫌だな」

私が「主語を自分にして考える」ことの大切さを痛感したのは、義母との同居が始まった頃のことでした。

義母に言われた、一言が転機だった

最初は、義母との同居もうまくいっていると思っていました。

でも、ある日。

子どもも夫もそろっている食卓で、突然こう言われたんです。

あなたは母親として最低よ!子どもたちが不幸だわ。

あまりの衝撃に、茶碗を持った手を膝に下ろしたまま、言葉がでなくてうつむいて…。

子どもの前にも関わらず、ポロポロと出てくる涙を止められませんでした。

もちろん傷ついた。

理不尽な怒りをぶつけられる苦しさもあった。

義母に萎縮している自分もいます。

でもそれ以上に、こんな姿を子どもに見せてしまった事実が、悔しくて、情けなくてたまりませんでした。

「もう嫌だ。こんな私の姿を子どもたちに見せたくない」

それと同時に、

「こんなイライラしたおばあちゃんの姿を子どもに見せたくない」

とも思いました。

私が同居の時に思い描いていた祖母と孫の姿は、

「おばあちゃーん」

と駆け寄って、ふたりでにこやかに笑いあっている、そんなあたたかい風景でした。

母として否定されてから、私の挑戦が始まりました

こんな祖母じゃ、あの光景は絶対に叶わない。

そう思った私は、ある決意をしました。

子どもが、「おばあちゃん=高齢者 →嫌い」って思ってしまうのだけは避けたい。

だって、自分の親がいじめられている、我慢して悲しんでいる姿を見れば、子どもはきっと「そんなことをする人は嫌い」と思ってしまうから。

私にできるのは、そんな記憶を“上書き保存”することでした。

「私がどうしたいか」を主語にして

朝、あいさつしても無視される。

でも、「おはようございます」と言い続けました。

私が家にいて、義母が無言で帰ってくる。

「おかえりなさい」と声をかけ続けました。

お土産をもらったら、義母にもわたしました。

義母の顔色をうかがって距離をとるのではなく、「私はどんな姿を子どもに見せたいのか」を軸に、ひとつずつ小さなことから変えていきました。

上書きされた「家族の記憶」

その後、義母は脳梗塞を発症し、認知症もすすみ、介護が必要な状態になりました。

正直、その1年間は葛藤だらけでした。

夫婦関係、介護、子どもへの罪悪感…。

でもあのとき、自分の関わり方を変えていたからこそ、子どもたちの中に「おばあちゃんを嫌う経験」として残らずに、記憶を上書き保存できたのかな、と思います。

今では、施設に入所している義母に、子どもたちは嫌がらずに会いに行き、笑顔で話すこともあります。

関係は、変えられる

ちなみに、脳梗塞になる少し前の義母は、私にこう言ってくれました。

神戸にいいお店みつけたの。今度一緒にランチ行きましょ!

あのときの言葉、今でも覚えています。

そして、施設に行ったとき。

孫の名前はあやふやでも、私の名前はほぼ毎回、すっと出てきます。

まとめ:怒っている人を放置しないで。

妻が子どもにイライラしているとき。

家の空気がどんよりしているとき。

「もう知らん」と放っておくのは、一見ラクなようで、実は家族の痛みを深めていることもあります。

私自身が、イライラをぶつけていた側でした。

そして今度は、ぶつけられる側にもなりました。

そのとき気づいたんです。

怒っている人ほど、実は「わかってほしい」「つながりたい」と思っていることに。

そして、見ていた子どももまた、何かを感じ取っている。

だからこそ、誰かの怒りにふれたときは、自分がどうありたいかを軸にしてみてほしい。

避けるより、寄り添うほうがしんどいこともあるけれど、その選択が、家族の記憶を「安心」に上書きしていく力になると願っています。

こうやって自分の体験を話す場をいただけたこと、つないでくださった浅山さん、クラス長の高橋さんには感謝でいっぱいです。

ありがとうございました。